今日の原付スクーター 一人旅は…

11月8日に、岩倉市史跡公園へ原付一人旅をしてきました!

今回の記事では、

「歴史が好き」「室町や弥生時代の勉強をしている」「岩倉市在住の方」という方たちのお役に立てる記事になっています。

岩倉市史跡公園は別名「大地遺跡」とも呼ばれ、

その名の通り愛知県岩倉市大地にある史跡公園です。

この公園は、なんと無料で室町時代の民家や弥生時代の竪穴住居の中に入れる公園です。

ぜひ、この記事を読んで室町時代の民家と弥生時代の竪穴住居を見に行ってくださいね!

それでは、見ていきましょう!

前回の記事は…

-

![[レビュー] 新美南吉記念館の見どころ - フォドレな旅 [レビュー] 新美南吉記念館の見どころ - フォドレな旅](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)

-

[レビュー] 新美南吉記念館に行ってみた

童話「ごんぎつね」を書いた作家:新美南吉さんの文学館を解説。「継続は力なり」という言葉が似合う力強い生涯は、何かを頑張る人へ大きなパワーを届けるパワースポットのように感じました。ぜひ一度行ってみてくだ ...

phodre-journey.hiromi.blog

この記事の筆者

紘美(ひろみ)@原付で旅する写真家

2022年5月より各地を旅するスクーター・ライダー|

自然派観光地の風景を求めて今日も旅をする|

原付スクーターはキャンピング仕様へカスタマイズ|

3年間で巡った観光地は130ヶ所以上|

当ブログでは一人旅の日常とライフスタイルをお届け|

2028年にはプレ・バンライフ旅ができるように毎日コツコツ準備中|

同じ旅仲間・お友達を募集中、ぜひX(旧Twitter)もフォローしてください|

(更新:2025年5月)

岩倉市史跡公園とは

岩倉市史跡公園は、愛知県岩倉市大地町にある史跡公園です。

別名「大地遺跡」として知られていて、愛知県の指定史跡に指定されています。

岩倉市史跡公園は、どんなものが見れるワン?

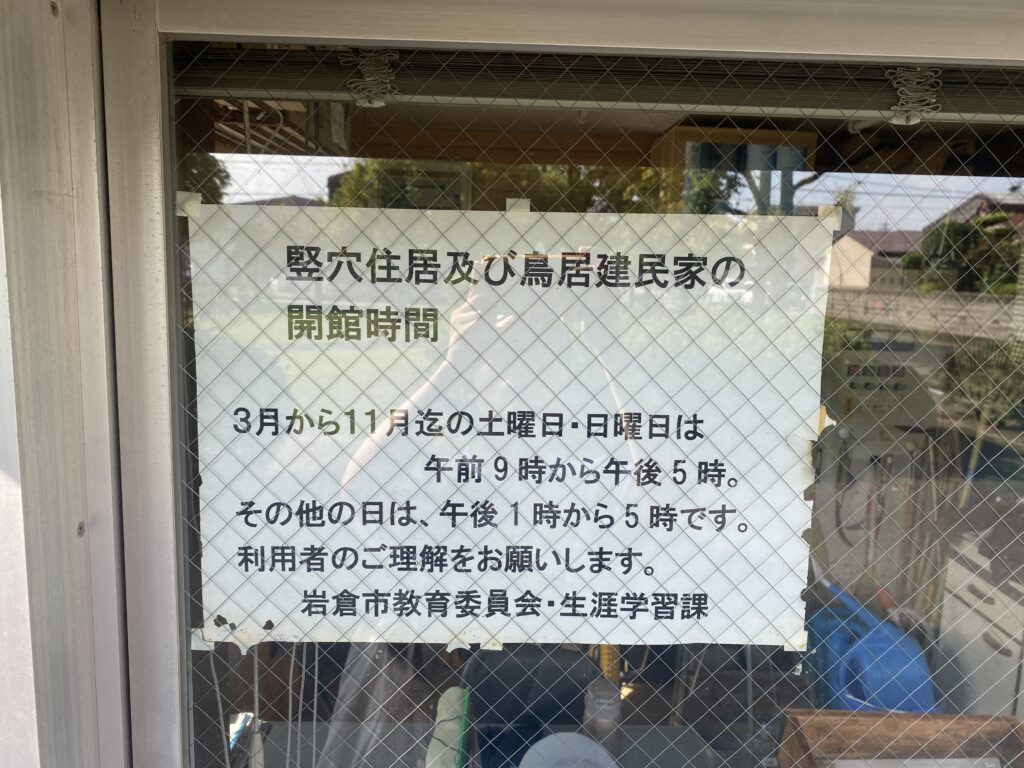

岩倉市史跡公園では、室町時代から残っているとされる「鳥居建て民家」と弥生時代の民家である「竪穴住居」を無料で見ることができます。

無料で見れるなんてすごいワン!

鳥居建て民家や竪穴住居は開放時間内であれば中にも入ることができるので、ぜひ行ってみてくださいね!

公園には、広い広場と指定文化財の竪穴住居、鳥居建民家、そして管理棟と池があります。

その様子を以下の動画で撮影してきました。

岩倉市史跡公園の歴史と時代

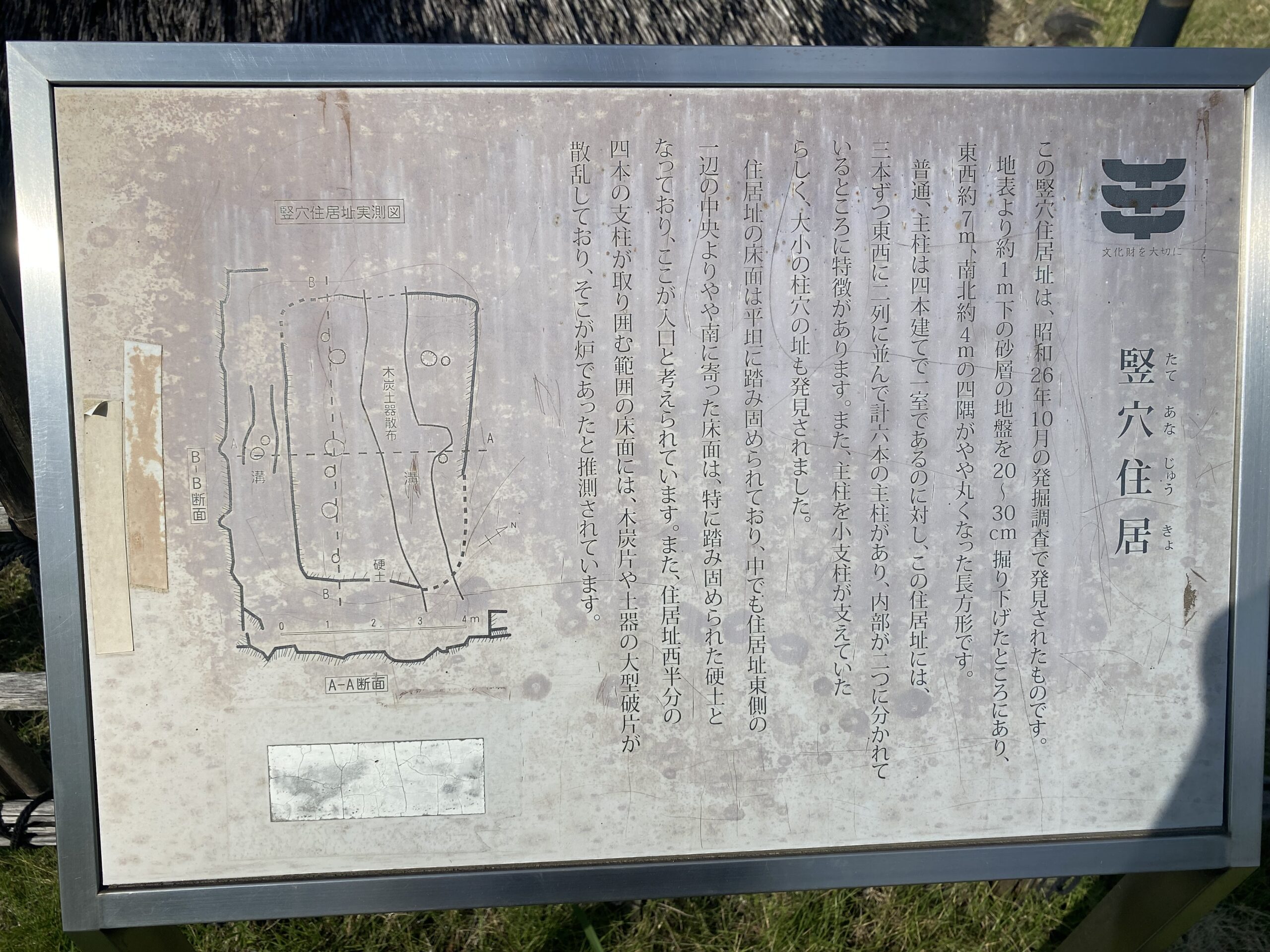

竪穴住居の発見

岩倉市史跡公園は、昭和22(1947)年に大地町野合地内の畑から土器が出土したことが発見に至るきっかけでした。

その土器は、弥生中期前半に属するもので、調査を進めていくと尾張地方北部を中心に分布することがわかってきました。

岩倉市にはこの岩倉史跡公園以外にも、西北出遺跡や東町畑遺跡など14ヶ所の遺跡があります。

特に、弥生時代とされる遺跡で発見された土器群は「大地式土器」と称されるようになりました。

14ヶ所も岩倉市には遺跡があるのかワン!

すごいワン!

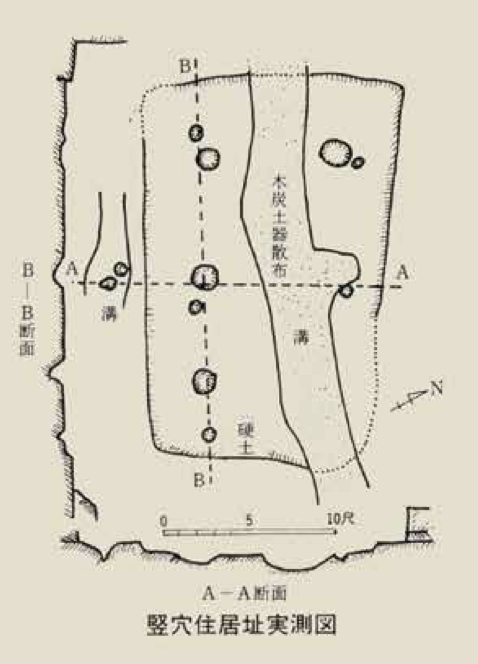

その後の発掘調査で、岩倉市史跡公園となる場所から昭和26(1951)年に竪穴住居址(たてあなじゅうきょあと)が発見されました。

住居床面からは、弥生時代中期ごろの土器片が発見されました。

土器片を見るに縄文時代後期や弥生時代中期・後期の土器片が多いワンね。

竪穴住居の歴史

竪穴住居は、縄文時代から弥生時代にかけて全国で建てられた民家で、奈良時代まで使用されていました。

その名の通り、地面に縦に穴を掘って穴を作り、穴の底を床面にして支柱を立て、わらで葺いた家のことです。

大地遺跡の竪穴住居は、四隅がやや丸くなった長方形をしたもので、支柱は3本ずつ2列になった計6本になっています。

大きさは奥行き約7m、幅約4mの28㎡でした。

この広さは今で言う19畳の部屋に該当します。

普通の竪穴住居は、支柱は4本の四角い家でワン!

大地遺跡の竪穴住居はちょっと大きめだワン!

また、竪穴住居にはワラの屋根の上に土を被せたり、ワラとワラの層の間に土の層を入れる土葺き屋根もあったそうです。

この土葺き屋根は寒い地域での多くみられました。

土葺き屋根だと、草葺き屋根よりも夏は涼しく冬は暖かく過ごすことができ、主に寒冷地で多く見かけられました。

大地遺跡の屋根は草葺き屋根のことから、暑さや寒さはそれほど険しくはなかったことがうかがえます。

竪穴住居の中は?

当時の間取りはどんな感じだったのかワン?

当時の竪穴住居の間取りは、土で作った炉が部屋の中心や壁際に作られていました。

そして食器となる土器は部屋の隅にまとめて置かれていました。

そこが今で言うキッチンなわけなのですが、今で言うダイニングキッチンのような部屋が一室あるだけという間取りでした。

当時は、エアコンなどの暖房器具や電球などの照明器具はありませんでした。

この部屋に作られた炉が、暖房器具や照明器具の代わりを果たしていました。

竪穴住居の中を撮影してきたので、ぜひこちらもみてみてください。

中に入ってみてどうだったワン?

中に入ってみると、少し湿気がありひんやりする空気が立ち込めていました。

訪れた日は11月の晴天の日。

風通しはあまり良くはない印象でしたが、中はとても広々としていました。

床面は、カビているところもあったので、当時では中で焚いた炉の煙が抗菌・抗カビの役割を果たしていたのかもしれません。

竪穴住居の中に入ること自体が非日常的な体験だったので、ちょっと弥生人っぽいことをしてみたいと子供心をくすぐられました。

動画を見てみるとトイレやお風呂が見当たらないワン。

当時の人はどうしていたのかワン?

トイレは当時、家の中にはなく、川に桟橋をかけて川へ用を足す「厠(かわや)」がすでにあったとされています。

その歴史を知れるのが福井県の「鳥浜貝塚」。

鳥浜貝塚では、縄文時代のトイレとして厠が発見されています。

お風呂も家の中にはなく、近くの川で水浴びをして過ごしていたとされています。

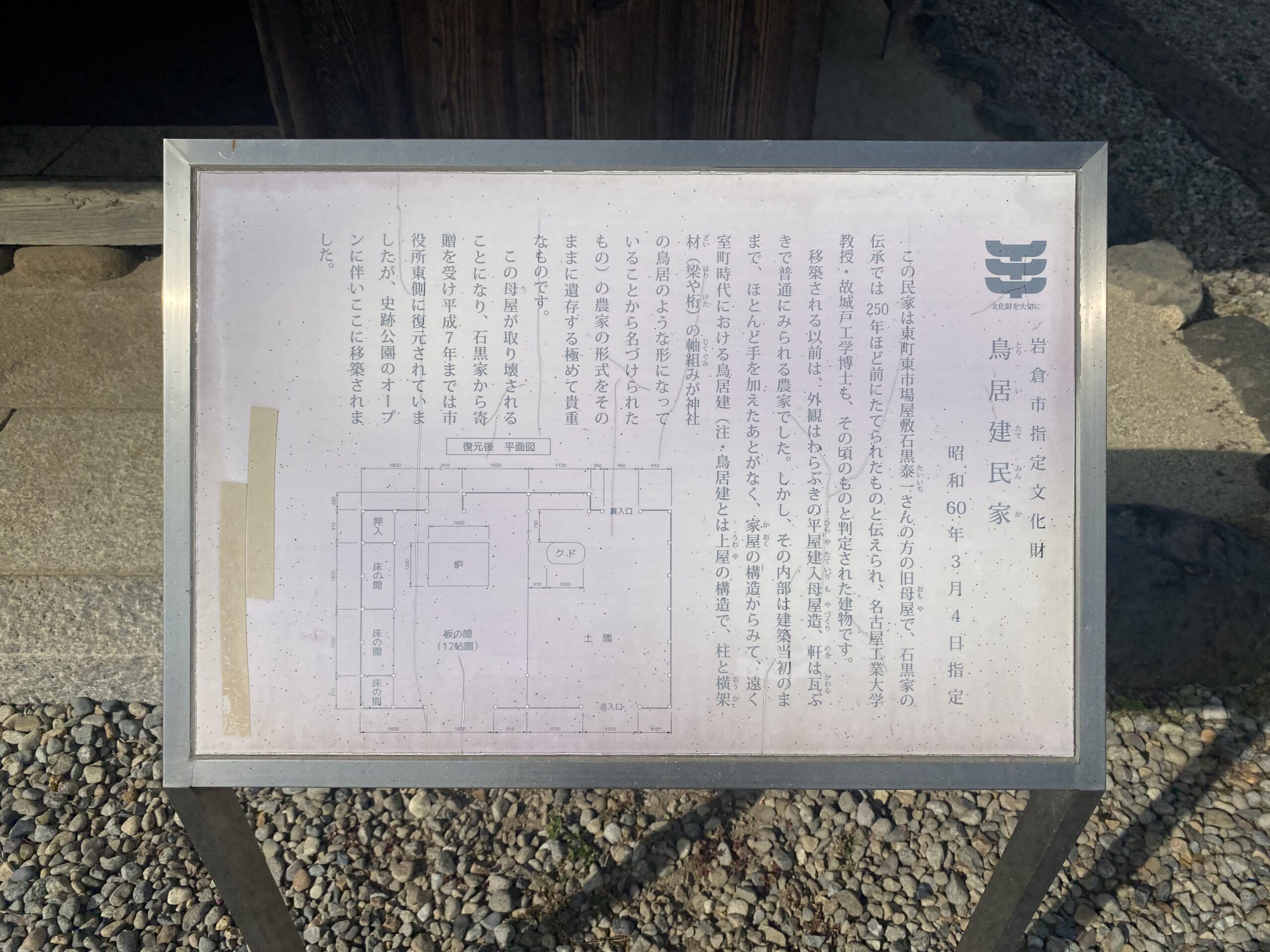

鳥居建民家の歴史

岩倉市史跡公園には、弥生時代の竪穴住居だけでなく、室町時代の鳥居建民家もあります。

この鳥居建民家は、もとは東町にあった農家 石黒泰一さんの母屋で江戸時代中期に建てられたと伝えられています。

しかし、内部建築の型式が室町時代の型式をそのまま残しているとのことで岩倉市指定文化財に指定されました。

その後、東町からこの岩倉市史跡公園に移転・復元されて今に至ります。

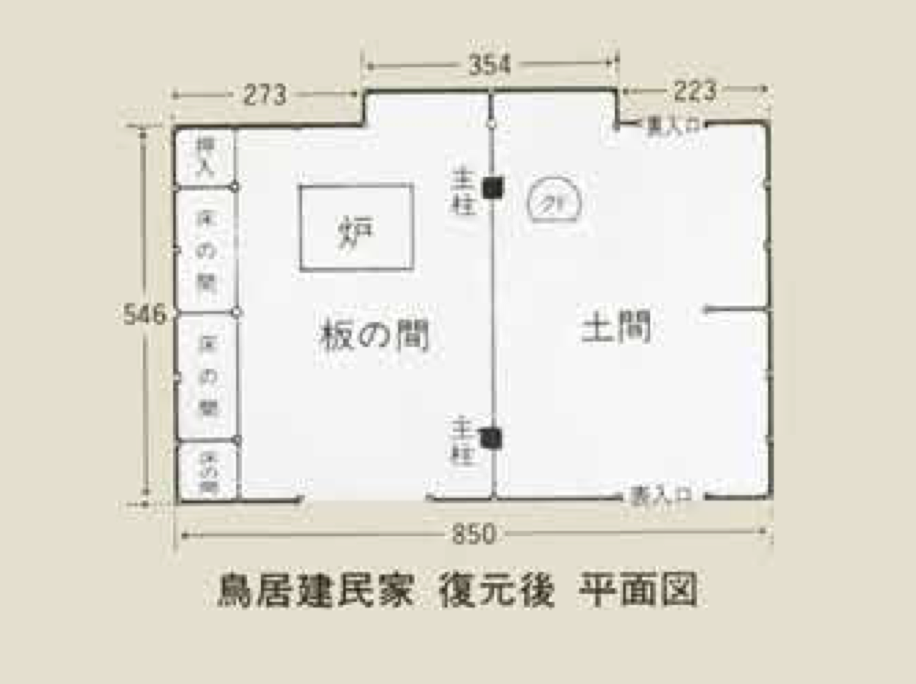

この鳥居建とは、神社の鳥居のように主柱が2本、その柱に梁(はり)とツナギが1本横渡しになっていることからそう名付けられました。

主柱とツナギがまさに鳥居の形をしているからそう名付けられたんだワンね!

室町時代の庶民の住居は、平屋建てのワラ葺きや板葺が一般的でした。

住居内は2つの部屋からなる二室住居となっていて、仕事をする部屋と住む部屋という使い分けをしていました。

この時の建築技術として、鳥居建建築が使われていたそうです。

鳥居建民家の中は?

間取りも室町時代の間取りかワン?

間取りはどちらかというと、室町時代ではなく江戸時代の要素があります。

やはり江戸時代に建築されたとあって、構造は室町時代でも間取りは江戸時代のようです。

江戸時代の間取りは、土間と板の間(広間)の2室住居で、土間で炊事や農作業を。

床座を広くした広間には囲炉裏が置かれ、生活の中心として家族団らんや食事の場所として使われました。

実際に中の様子を以下の動画で見てみましょう。

とっても広々としているワン!

でも、家の中が真っ黒だワン!

民家の中がみんな黒いのは、日本古来の伝統技術「渋墨塗り」を施したり、室内にある囲炉裏で焚かれたワラなどの煙や脂がついて黒くなっているからです。

渋墨塗りや囲炉裏の煙には、防虫・防腐効果があり、家が長持ちする重要な要素になっています。

また渋墨塗りとは、柿渋と松木を焼いた煤(松煙)を混ぜた塗料の「渋墨」を塗ることです。

昔の伝統文化は、とてもうまいことできているワン!

鳥居建民家内の展示物

鳥居建民家内は農耕具の展示場になっています。

室町時代の農耕具を見ていきましょう。

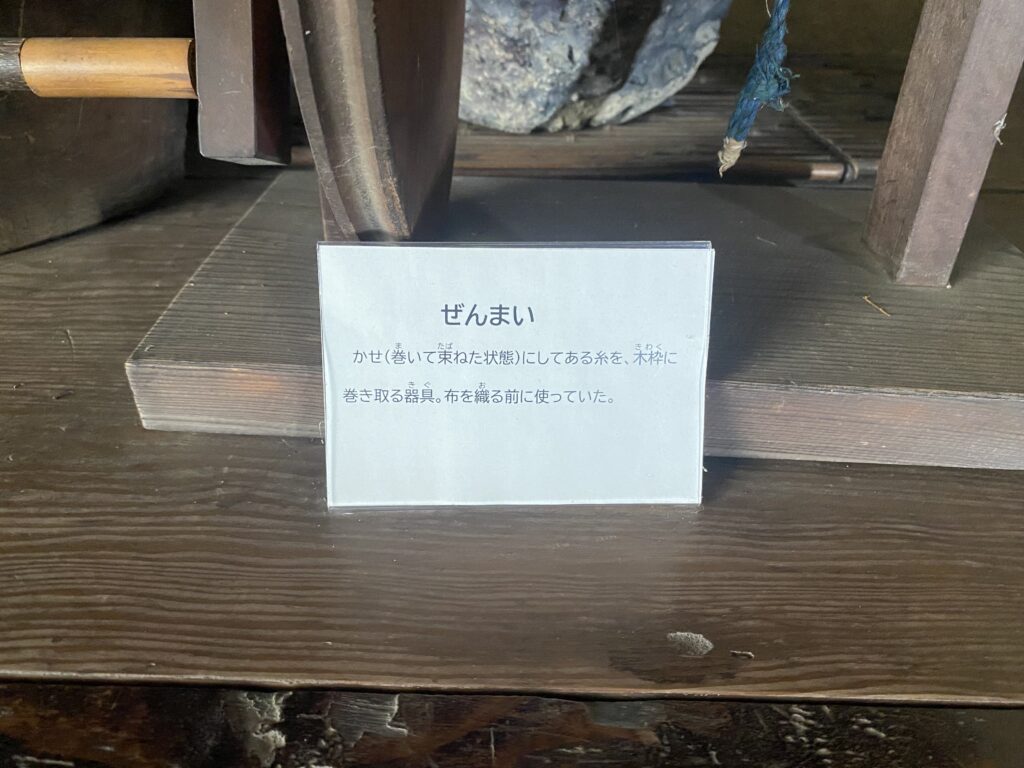

ぜんまい

ぜんまいだワン!

これはどういう機械だワン?

ぜんまいは、昔の生糸などの糸はだるま状になって手に入れることが一般的でした。

織物などをする時に、このだるま状になっていると糸が途中で絡まったりしてスムーズに織ることができませんでした。

そこで、糸が絡まったりすることなく織物に使うためには、木枠などへ巻き取ることが必要になってきます。

その巻き取るための機械がこのぜんまいなのです。

木枠というのは、今で言うミシンのボビンに値するものなんだワンね!

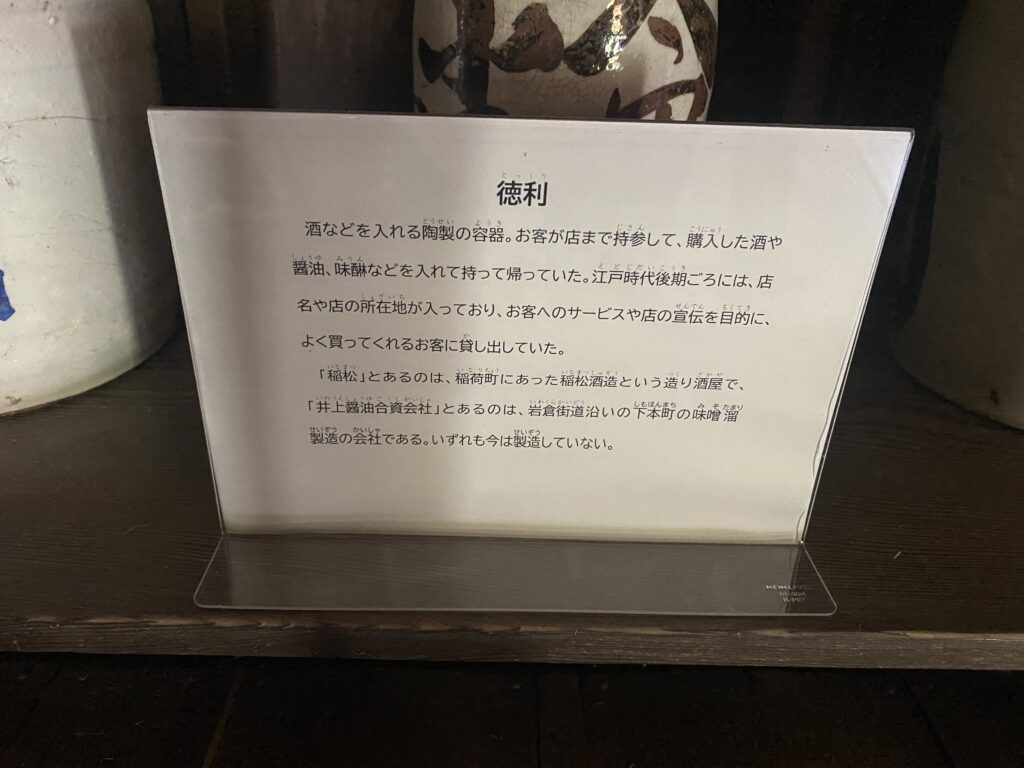

徳利

徳利は、今で言うガラス瓶の役割を果たしていました。

昔はガラス瓶というものがなかったので、徳利という陶器の瓶でお酒をつめていたんだね。

昔は、自分で徳利をお店まで持っていってお酒や醤油、みりんなどを入れてもらっていたんだワン!

このお店まで持っていって徳利に詰めてもらうことから、別名を「通い徳利」と呼ばれていたんだワン!

また、通い徳利が一般的になったのは江戸時代中期。

徳利の原型は、鎌倉時代から室町時代にかけて陶製の瀬戸焼のものや木製の根来塗のもので用いられた瓶子(へいし)があります。

鎌倉から室町時代の瓶子の形が、後世の陶器の徳利に受け継がれていきました。

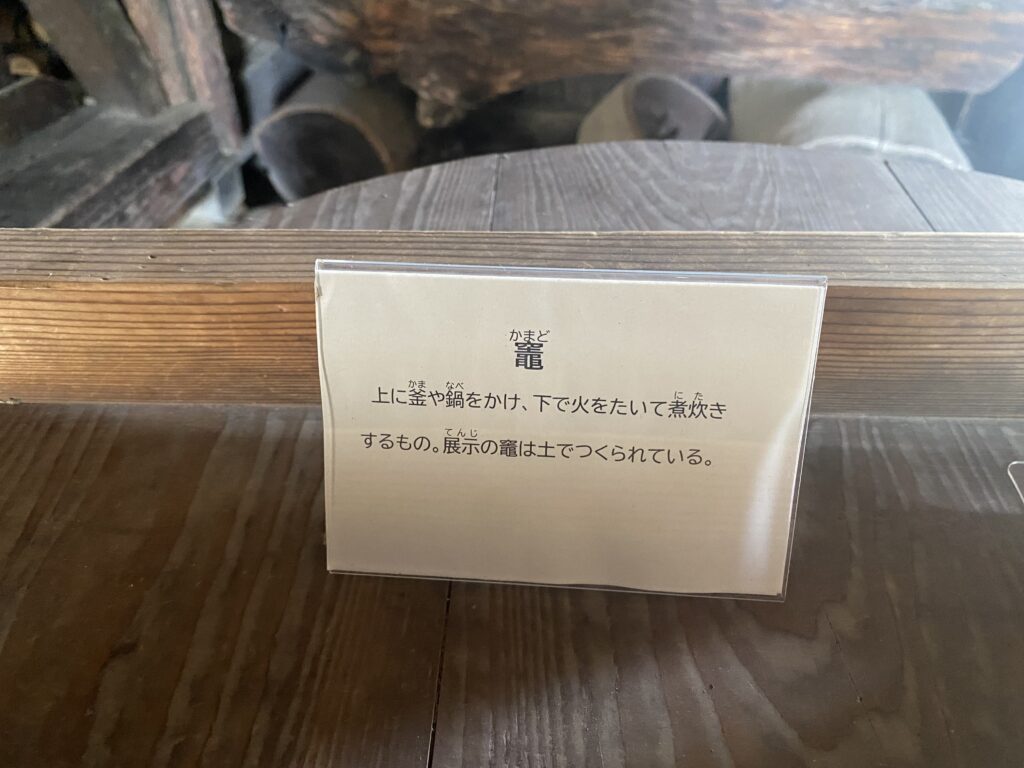

竈(かまど)と羽釜(はかま)

この写真は、竈(かまど)と羽釜(はがま)です。

竈は、土と粘土、そしてわらを練り込んだ土で作られています。

この竈が広く使われるようになったのは江戸時代。

昭和30年代まで長きにわたり使われるようになりました。

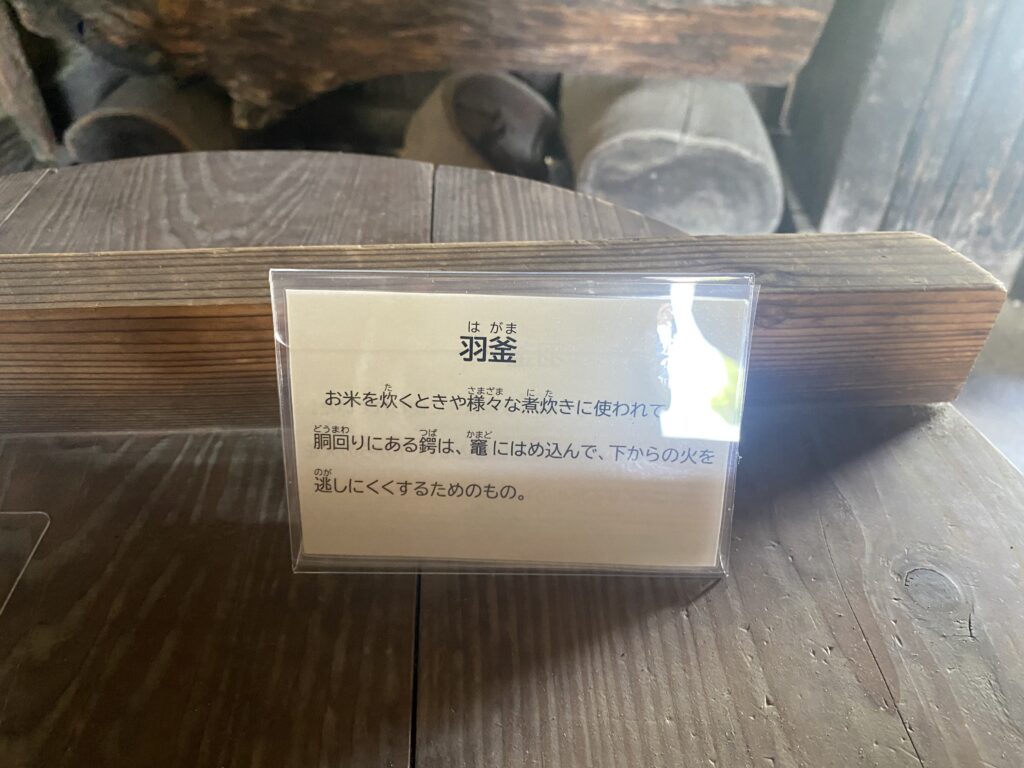

羽釜はどうなんだワン?

この写真は、羽釜も江戸時代から使われるようになり、昭和30年代まで長きにわたり使われました。

羽釜の羽の部分は、竈にぴったり密着してハマるようになっていて、竈からの熱や煙を漏らさずに効率よく熱を伝える役割があります。

また、下駄のようになった蓋(ふた)は分厚くて重く、羽釜を密閉するのようになっていました。

蓋の上についている2本の柱は、取手としてだけでなく、蓋が熱で反り返らないようにする役割も果たしていました

昭和30年以降は、竈や羽釜の代わりにガスコンロや炊飯器が使われるようになったんだワン!

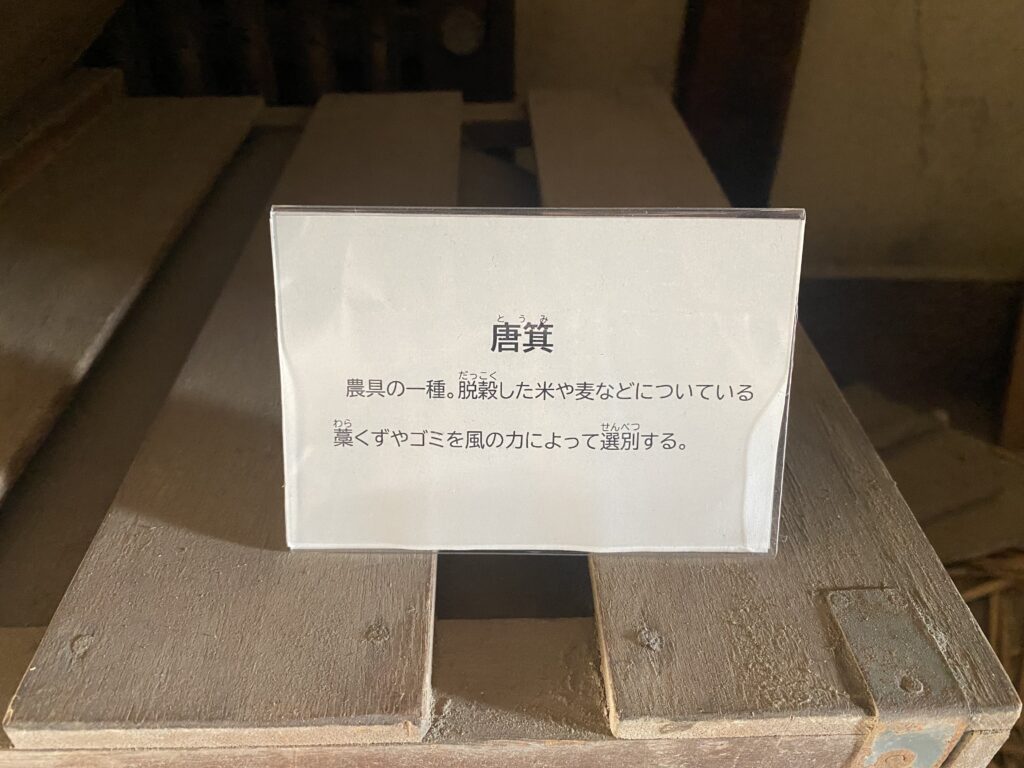

唐箕

唐箕は、江戸時代の中頃に中国から日本に伝えられ、明治時代から大正時代にかけて広く使われていました。

唐箕は、農具の一つで、脱穀したお米や麦などについているゴミやもみがら、わらくずなどを風の力で取り除く農具です。

装置の中には四枚の羽があり、手前のハンドルを回すことで羽が回り風を起こす仕組みになっています。

装置の上にある逆さ台形の場所は、漏斗(じょうご)となっていて、ここから脱穀したお米を入れて選別していきます。

もみがらやわらくず・ゴミは軽く、お米は重たい。

その重さを利用して風で選別するんだワンね!

箕

箕(み)はとても古い農具の一つで、使用されていたのは弥生時代前期からです。

箕は、お米の選別や運搬のために使用されていました。

選別では、箕の中に脱穀したお米を入れ、箕を上下にあおることで風が起き、自然にわらくずやもみがら、ゴミなどが箕の外に飛ばされていくというものでした。

農家には基本2-3個持たれていて、選別・運搬以外に穀物を干したりする時にも使われていました。

なんかぼんちゃん、どじょうすくいの踊りでこの箕みたことあるワン!

千歯扱(せんばこぎ)と横槌(よこつち)

千歯扱と横槌は農具の一種です。

千歯扱は、稲穂になったお米(籾)をくし状になった鉄の歯に引っ掛けて取り出す農具です。

江戸時代の元禄(1688~1704)ごろから使用され始めました。

横槌は、脱穀したわらを活用するために使われました。

使い方は、横槌でわらを叩き柔らかくすると言うもの。

叩かれたわらは、草鞋にしたり縄にしたり、米俵などなど多岐にわたり活用されていました。

当時は千歯扱の登場は革命的なものだったんだワン。

それまでは、「扱き箸」といって2本の箸の間に稲穂を通して籾を落とす方法がとられていたワン!

そのため、農作業の効率が格段にアップしたんだワン!

横槌に関しては、昔からわらを有効活用していたんだワンね!

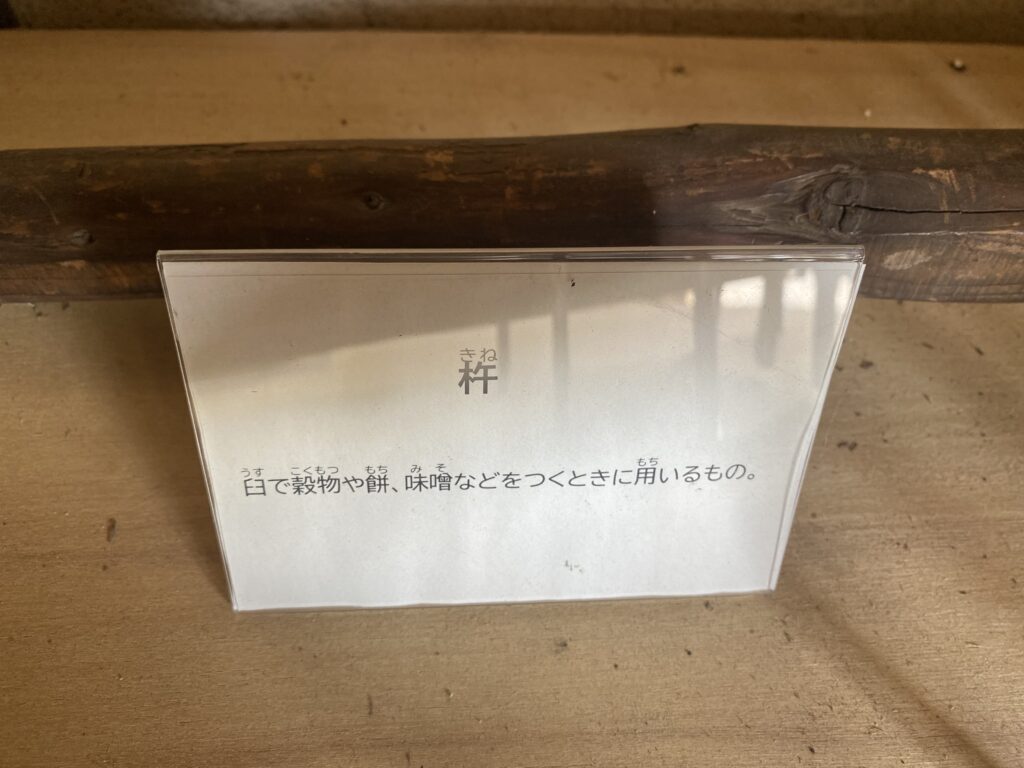

鍬(くわ)と杵(きね)

鍬と杵の展示もありました。

鍬は今と同じ使い方で、畑や田んぼを耕す時に使われていました。

杵は、臼で穀物をつく時に使われ、今はお餅つきなどで使われることで有名です。

鍬と杵はいつから使われるようになったんだワン?

鍬や杵は弥生時代から使用されていたとされ、とても古い歴史を持つ農具として今も使われています。

ペット同伴も可能

岩倉市史跡公園には、ペットも同伴できます。

竪穴住居や鳥居建民家の中にも入ることができるので、ペットとのコラボ写真も撮影できますよ!

やった〜!

ぼんちゃんも一緒に見に行ける〜!

ただ、どこの公園も一緒ですが、フンやおしっこの後始末はしっかりして、マナー良く使用させていただきましょう。

トイレはどんなトイレ?

トイレは管理棟にあり、男女の普通のトイレから多目的トイレもあります。

多目的トイレでは、車椅子の方でも利用できるようにバリアフリーになっていて、広々としていました。

ただ、赤ちゃん用のオムツ代はなかったので赤ちゃん連れの方には少し不便かもしれません。

赤ちゃんは、おむつを変えたら袋に包んで家で捨てることになりそうだワンね。

行ってみた感想

今日行ってみた感想はどうだワン?

とても面白かったです!

特に、竪穴住居に実際に入れるところはそう多くないと思うので、貴重な体験でした。

おそらく博物館などでは、入ることができず外から眺めることしかできないのではないかと思いました。

また、鳥居建民家は本当に大河ドラマやNHKの昔の暮らしをモチーフにしたドラマなどに出てきそうな感じがまたいい!

そして、入った時にうっすらと木の匂いというか、農家のような家の香りがしててとても感動しました!

いい体験だったみたいだワンね!

ただ一点注意があるんだワンね?

そうです!

このブログを書く時も実際に撮ったんですが、ブログやSNS用の撮影などをするときは許可が必要みたいです。

公園の使用許可は、岩倉市役所の生涯学習課へ電話してアポを取り、許可申請書を書いて許可証をもらうことが大事です。

普通の公園と違ってそこは少し気を遣わなければいけない場所かもしれないですね。

紘美さんも実際に許可を取ってこの記事を執筆したんだワン。

許可申請書を提出して許可証が届くのは申請日から2-3週間後に届いたワン!

公園を個人の事業として使用するときは、早めに許可申請書を出すといいワン!

今回訪れた場所の詳細情報

岩倉市史跡公園

営業時間

入場料・予算

アクセス

周辺情報

ランチ

休日は飲食店は混み合います。

ネット予約ができるお店をまとめましたので、ネット予約をして待ち時間0で旅を楽しんでくださいね。

小樽食堂 岩倉店

-

-

小樽食堂 岩倉店

詳細を見る

ホテル

岩倉ステーションホテル

-

-

岩倉ステーションホテル

詳細を見る

ビジネスホテル岩倉

-

-

ビジネスホテル岩倉

詳細を見る

観光地

名古屋空港

-

![[レビュー]名古屋空港の撮影スポット巡り - フォドレな旅 [レビュー]名古屋空港の撮影スポット巡り - フォドレな旅](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)

-

[レビュー]名古屋空港の撮影スポット巡り - フォドレな旅

愛知県小牧市にある県営名古屋空港(小牧空港)で、旅客機と戦闘機のベストショットが撮れるスポットを動画付きで解説。ぜひ、名古屋空港で航空機写真を撮りたい方は場所選びの参考としてお役立てください。

詳細を見る

![[レビュー] 新美南吉記念館の見どころ - フォドレな旅 [レビュー] 新美南吉記念館の見どころ - フォドレな旅](https://phodre-journey.hiromi.blog/wp-content/uploads/2024/12/新美南吉記念館001.png)

![[レビュー]名古屋空港の撮影スポット巡り - フォドレな旅 [レビュー]名古屋空港の撮影スポット巡り - フォドレな旅](https://phodre-journey.hiromi.blog/wp-content/uploads/2024/09/スクリーンショット-2024-09-12-11.24.47.png)